ご神木の清らかさに触れ、旧参道を歩く|常陸国総社宮を動画で紹介

当記事はアフィリエイト広告を利用しています。

目次

常陸国総社宮とは

約1300年前、茨城県は「常陸国」と呼ばれ

豊かな自然に恵まれた大国として憧れの聖地とされていました。

その中心地・国府が置かれた現在の石岡市には

国司が政務を行った国衙跡があり、国指定史跡となっています。

国衙の近くに創建された「常陸国総社宮」は

八百万の神々を合祀する総社で

歴代国司が国の安泰を祈った神社です。

創建以来祭祀が絶えることなく続けられ

9月の例大祭「石岡のおまつり」には全国から数十万人が訪れます。

本殿は平成28年に修復され、今も地域の人々の崇敬を集めています。

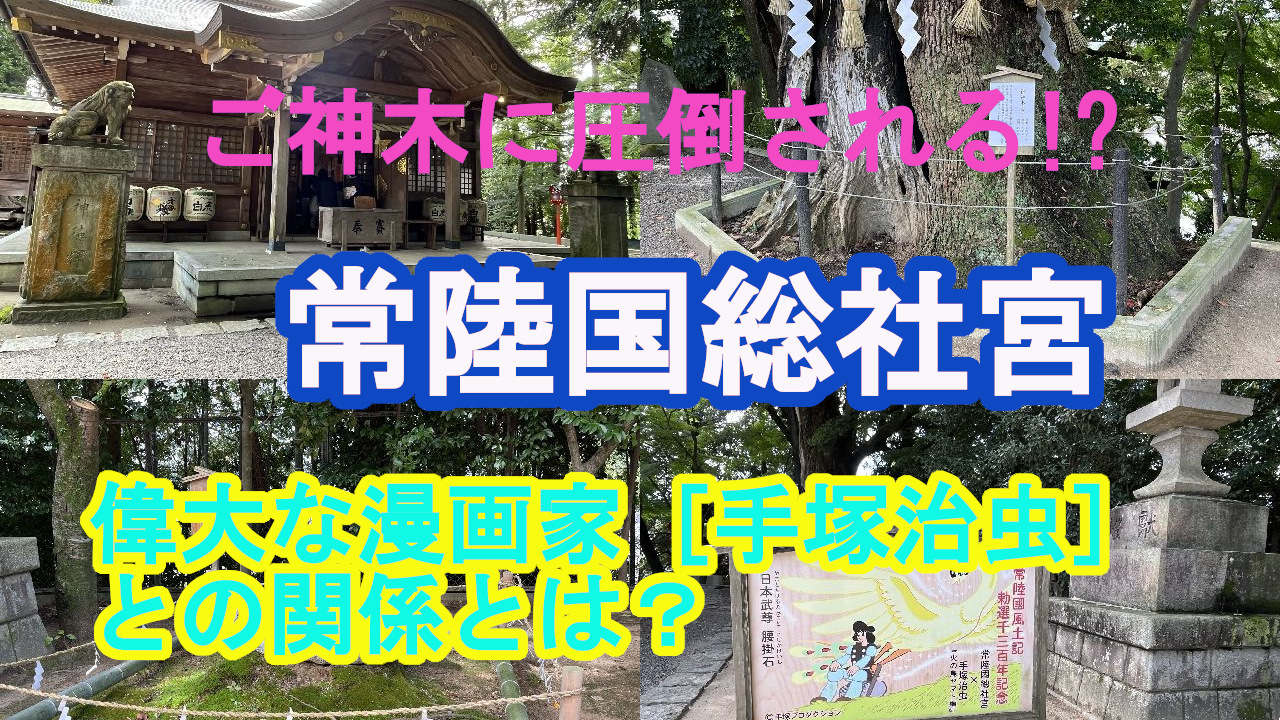

境内の見どころを動画でご紹介

今回ご紹介する動画では、境内の雰囲気を感じながら

ご神木や拝殿、旧参道、境内社

そして珍しい土俵までをご覧いただけます。

拝殿と旧参道の美しさ

神社の顔ともいえる拝殿は

厳かな雰囲気を放ちながら参拝者を迎えてくれます。

その拝殿の向かいにある階段の下に広がる旧参道は

木々に囲まれた静かな空間で、

歩くだけで気持ちが整っていくような感覚があります。

倭武天皇腰掛石

境内の南側には

倭武天皇(ヤマトタケルノミコト)が腰を掛けたと伝えられる「腰掛石」が残されています。

伝承に彩られたこの石は、古代から人々の信仰を集め

総社宮の歴史を物語る貴重な存在です。

筑波山や霞ヶ浦を望む地に残るこの石に触れると

悠久の時を越えた神話の世界を感じることができます。

御神木と境内社の存在感

境内には長い年月を生き抜いてきた御神木がそびえ立ち

強い生命力を感じさせます。

また、境内には小さな境内社がいくつもあり

それぞれの神々が参拝者を見守っているように感じられます。

境内にある土俵の珍しさ

常陸国総社宮には

例大祭の神賑行事として最も古いとされる

奉納相撲が行われる土俵があります。

記録によれば宝暦年間(1751~64)に造営されたそうです。

かつては茨城県出身の

武双山、雅山などの力士もここで戦いました。

偉大な漫画家手塚治虫との関係

現在の石岡市が府中松平藩と呼ばれていた江戸時代末期

藩主・松平播磨守に仕えた手塚良庵という藩医が

世界的な漫画家である手塚治虫の御先祖です。

そのご縁から

手塚治虫の作品を象った授与品が

頒布されています。

アクセスと基本情報

所在地:茨城県石岡市総社2丁目8-1

電車:JR常磐線石岡駅から徒歩20分

駐車場:無料駐車場あり

まとめ|静けさに包まれる癒しの神社

常陸国総社宮は歴史的な背景と、自然の美しさが調和する特別な場所です。

ご神木や旧参道の静けさ

そして土俵というユニークな存在が

他の神社とはひと味違う魅力を放っています。

観光として訪れるのはもちろん

心を落ち着けたいときや、自然と神秘の力に触れたいときにおすすめの神社です。

是非動画とあわせて

常陸国総社宮の魅力をご体感ください。